最近网上又曝出了许多政商危机的视频,企业说政府不诚信,政府说企业有违规。首先不管谁对谁错,但是负面的舆论一出,对一个地方营商环境口碑的破坏是明显的,市场主体投诉无门,所以“上访不如上网”的观点得到了更多的支持。

不可否认,一个地方的领导干部在履职尽责和服务企业的过程中如果真的存在“心中无法、以权压法、以言代法、徇私枉法”,必然是要严肃处理。但是事实是否就真的这么简单?能不能只听一方的说辞呢?

想起自己刚刚参加完前天的法律职业资格主观题考试,原来以为狗血和不可思议的剧情只是编出来的或者假想的桥段而已,然而现实还要复杂得多。也难怪刑法的老师说,无论出现多么匪夷所思的案情都会习以为常,因为这就是人性。除了案情之外,考试本身也提供了一个观察当今中国政商关系的一个很好的视角。

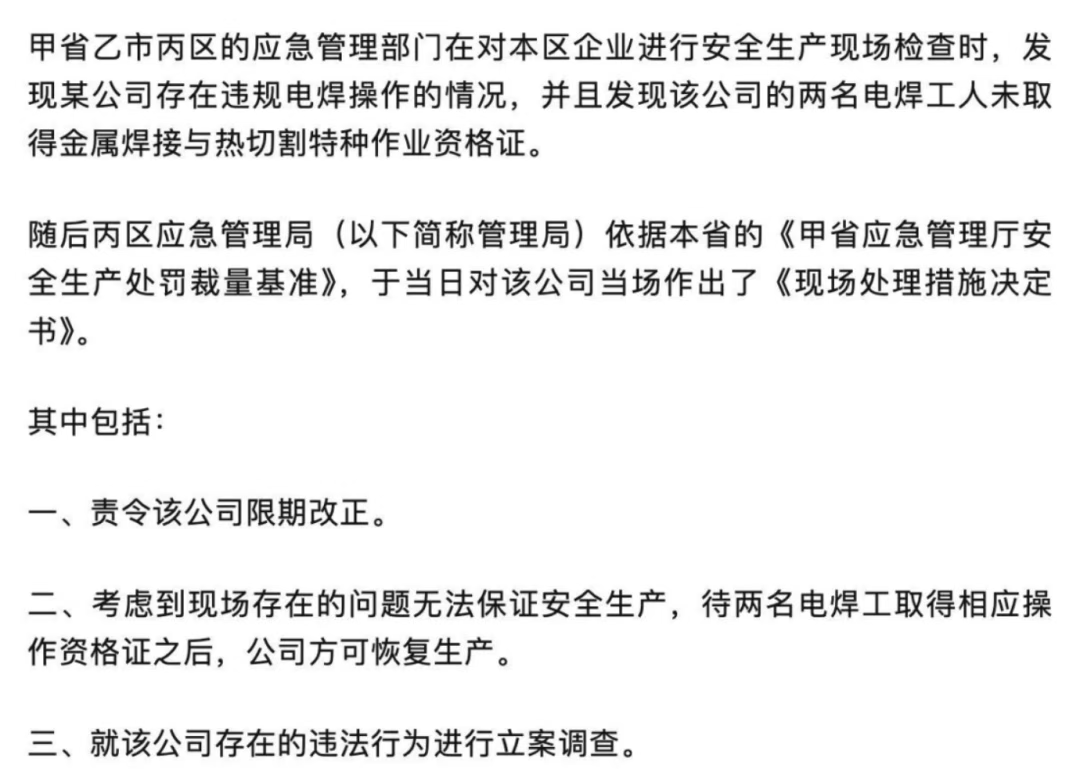

恰好今年的考题中就有一个区级政府部门对企业采取强制措施和责令停业整顿的决定,企业向区政府复议,区政府作出复议维持决定,也就是区政府肯定了区应急管理局的行为。如果单就案情可以看到,作出决定的依据、履行职能的过程、后续处罚的行为,也包括裁量权基准也许都有不合理甚至不合法的地方,但是企业员工无证操作的行为也不应忽视。

来源:2025年法律职业资格主观题考试行政法部分案情 这其实折射出当前优化营商环境工作面临的一个巨大挑战,辛辛苦苦建立起来的口碑很容易因为一个负面舆情被损害得体无完肤,也说明优化法治化营商环境之所以还存在不少问题,根本原因还是改革不到位,根本途径还是要依靠全面深化改革。科学的立法,严格的执法,公正的司法都是对公权力提出的要求,但是全民守法,或者说法治社会作为依法治国的基础,并没有充分重视。 比如,很多地方片面地理解“优化营商环境要以市场主体的获得感和满意度作为唯一判断标准”这一观点,造成在不断地解决一个个问题,而很多问题又不是一时半会能解决的了,企业不满意就不满意呗,不是企业的所有诉求都要满足,不是所有的成本都要政府来买单。依我看,类似于开办企业免费送公章这个事就可以免了,都要当老板、办大事的人,几百块钱的公章没必要让本来就很紧张的政府财政来负责。 还有个最关键的问题是,企业到底是不是守法诚信经营,有没有采取一些违法违规甚至犯罪行为来故意对抗,广大的网友是不是故意带节奏?这些事实的查清既是公平正义的要求,也是一流法治化营商环境的应有之义。一流的法治化营商环境首先需要一个风清气正的网络环境,判断是非不是谁弱谁有理,决定处罚也不是无期徒刑起步。 无论是政府还是市场主体,都应该做一流法治营商环境的建设者,参与者,贡献者,而不要只做享受者,甚至做破坏者。