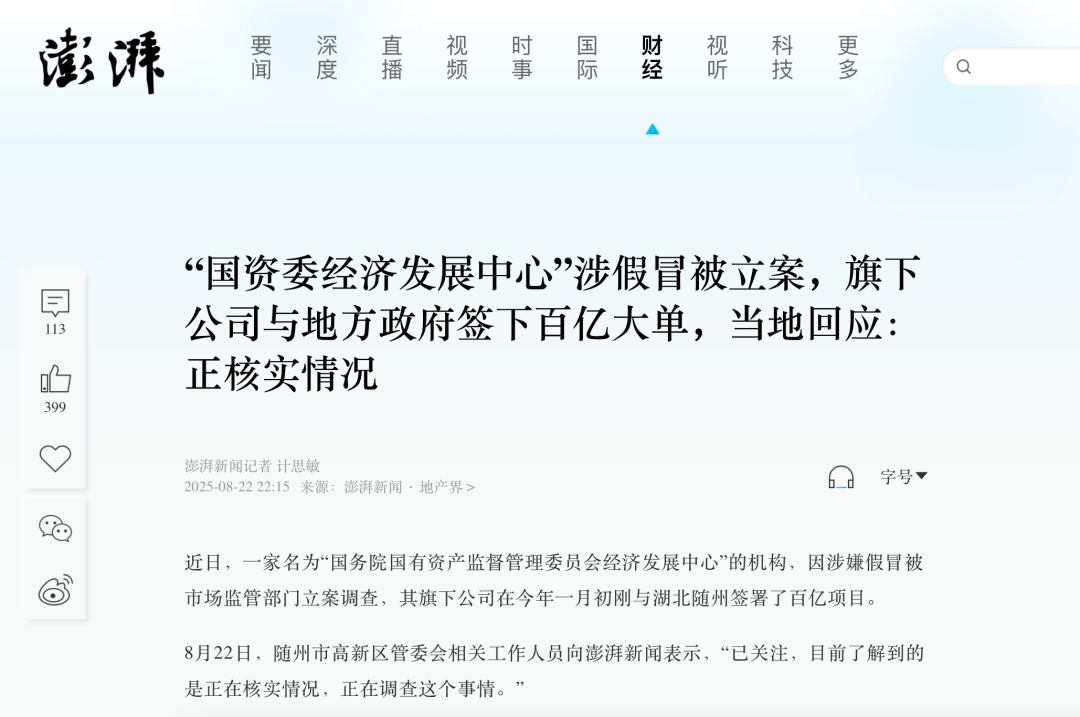

最近,一家名为“国务院国有资产监督管理委员会经济发展中心”的机构,因涉嫌假冒被市场监管部门立案调查。而这个机构的旗下公司,在今年1月才刚刚和某地签署了超百亿元的投资协议……

震惊之余,也让人联想到了近年来各地在招商引资环节中,不断出现的互相“忽悠”的情形。这里面既有企业忽悠园区的,也有园区忽悠企业的,甚至还有园区和企业合谋的…… 各种离奇事件的背后,也进一步折射出了这些年园区招商引资的压力有多大,并暴露出了由此而来的,在招商政策管理与项目监督上的乱象。 面对招商风控、公平竞争、诚信合作等问题,园区行业仍然任重道远,所有参与者都务必提高警惕。 01 这几年大家都知道,各地园区的招商压力非常大。为了招商引资,无论是地方政府、管委会还是园区企业,都真的很拼,把能想的办法都想了一遍。 但没想到的是,有些园区竟然“剑走偏锋”,在招商与合作的过程中打擦边球,甚至直接欺骗企业。 一类比较多见的情况是招商承诺不兑现,或不愿完全兑现。 这类事件多年来时有耳闻,以前各类税返奖补政策满天飞的时候,不少园区为了尽快提升出租率,会对目标招引企业随意作出承诺,但最终却没能按约定给企业兑现。 比如西部某园区曾承诺一家高新技术企业,在入驻后会连续三年给予每年超百万元的租金补贴。然而,企业真的入园后,这个园区却迟迟不兑现承诺,双方拉扯两年后,企业选择搬离园区。 也有些地区承诺,会协助企业解决各类进驻投产的外部问题,并给建设投产手续开绿灯,但实际上却没有办到。 比如某县城政府为了引入一个大型化工项目,曾急着向企业承诺会解决周边居民的搬迁问题,以确保项目符合环保要求。 然而企业投入了数千万去建设化工厂,但环保这边的问题却始终没能解决,导致企业的生产条件准备就绪了,却不能正常生产经营,造成土地与设备的闲置损失。戳这里,实时掌控租约,消灭“闲置资产”。 甚至还有些地区,连资源引荐人的招商奖金都没有兑现。 曾经某县经中间人介绍,引进了一家知名企业,后续的投资额也达到了当初约定好的金额,这名中间人已经符合获得招商引资奖励的条件。但该县后来却认为约定无效,没有按约支付奖励,最后甚至闹到对簿公堂…… 还有一类情况是对赌陷阱,在合作协议中玩文字游戏,想后续不断在企业身上榨取利益。 比如有些园区看上去是承诺了数年免租,但实际上隐藏了许多苛刻条款。例如要求企业额外支付“运营服务费”“园区配套费”等费用,实际上就是变相收取租金。 又比如企业入驻后,被园区强制指定基本生产要素的供应商,包括水电气等,令投产企业叫苦不迭。 还有些园区设置了极其苛刻的搬迁惩罚性条款,一旦企业未来要搬迁出园,可能需要支付高额补偿金。 这些事例听起来确实令人汗颜。在目前的形势下,园区作为招商引资的一方,都恨不得全力卷产品、卷服务,没想到竟然还有这种破坏诚信和声誉的、令人“下头”的行为。 过去,为了应对白热化的招商竞争,很多地区不得不“卷”优惠政策,这种行为的出发点可以理解。但园区方、甚至是一些地区的官方承诺,也出现违约行为,这对于该地的营商环境一定会带来难以逆转的损害。 02 不过,被忽悠的也不只有企业,不少园区也被反过来“套路”过。毕竟只要有优惠政策存在,就会产生套利的空间,难免会引来投机分子。一些园区不仅白费了力气,甚至导致了经营亏损。 比如通过空壳公司套取政策红利的例子,就比较多见。 像这几年如人工智能、芯片之类的前沿产业,我国给出了大量的扶持资金,同时也引来了投机分子。 国家大力扶持的产业,通常会快速涌现大量的新公司,不过真正有技术、有人才的优质企业毕竟是少数。相反的,大批新成立企业中也会混进去一些骗补套利的空壳公司。 比如东部某城市,一家企业顶着人工智能研发机构的名头,入驻了一个园区,每年能领大几百万的扶持补贴。 但后来却被税务机关发现,这家企业的研发团队竟然是由几个会计和一台旧服务器组成的,而且已经连续5年亏损,却只靠补贴净赚了4000多万…… 还曾有顶着新能源科技名头的空壳企业,伪造了设备采购合同从而成功套取了低价产业用地。随后转头就做了抵押贷款,套利跑路…… 此外,还有企业通过相似的企业命名,来杜撰与知名国央企之间的关联,企图以此来提升园区的信任度,从而达到入园套利的目的,例如文章开头提到的案例。 这类利用国家与地方产业扶持补贴,来违法套利的情形令人咋舌,也经常让许多园区乃至地方政府防不胜防。 03 本应诚信合作、互促互利的双方,却总是陷入“相爱相杀”的循环,这些乱象背后折射出了不少问题。 第一个重要原因,就是空置压力的不断攀升。全国各地的产业空间供应量还在不断提升,园区的招商难度一年比一年大。 比如西南某园区曾以每亩230万元投入标准,建设了一座“高端智造基地”,但落成后园区企业的年税收贡献只有7万元/亩,甚至不足资金利息的1/3。 还有某市连续三年投入28亿,用来补贴低空经济园区,但却因为缺少芯片企业的支撑,产业生态不够完善,实际上厂房空置率高达61%…… 这些真实的“痛”在许多园区都存在,眼看着大把大把的资产空置,让园区企业和地方政府不焦虑是不可能的。所以,这也是各种招商“骗局”之所以会发生的根本原因之一。 有些园区为了招商,也顾不得那么多了。他们要么没有精力去仔细做企业调研,结果被企业坑;要么干脆自己也打擦边球,把企业“哄”进来再说。 第二个原因,是园区乃至于地方对于招商引资工作的监管机制不够完善,让一部分人钻了空子。比如项目尽调流程不专业、不尽职,又或者是对优惠政策的使用缺少约束与审核。 这些监管漏洞,使得大量违规操作得不到控制,甚至出现一些园区人员与企业合谋套利的情况,造成园区的巨大损失。 比如曾有一园区内的网红MCN机构,发生了重大逃税骗补案件。而作为企业发展载体的园区,在提供各种奖补政策的时候,并没有仔细核实企业的真实经营状况,这反而给了该企业逃税的操作空间…… 第三个原因,是各地对于招商引资人员的考核方式问题。个别地区为了迅速做出产业培育成效,在考核机制的设计上比较短视,容易促使招商人员采取各类违规操作,甚至在数据上造假。 比如某些园区会为了达成业绩指标,将刚刚完成签约的企业视为入驻。曾有某生物医药园宣称引进了80家企业,实际上完成税务登记的只有30多家,其余的都还在意向签约阶段。 又比如中部某园区在招商海报上标注“企业使用面积5万平方米”,实际租赁合同上显示只有1.2万平方米,剩余的叫作“预留发展空间”,实际状况为荒地…… 第四个原因,是一些园区作为招租方的契约精神不足。尤其是面对招商承诺难兑现的问题,国有园区必须要解决好奖补程序不规范的漏洞,树立更强的契约精神和企业服务意识。 以上这些问题,都会促使招商人员在违规的边缘试探。最后导致的恶果,必定会损害园区甚至是地方的声誉,恶化营商环境,一定要引起重视。 首先是在监管上,一定要尽快完善各类奖补政策的审查机制,这也是《公平竞争审查条例》要推动的。 尤其是国有园区,对于招商引资协议的合法性、可行性和履约能力进行严格的审核,杜绝超出能力范围的承诺,而且应该由园区主要负责人签订履约承诺书。 同时也要建立起对于企业的履约监督机制,定期核查投资项目的进展,及时识别违约风险并介入解决。 其次是观念与考核的优化,强化契约精神和企业服务意识,摒弃只重数量不重质量的招商观。通过制度的完善,来引导招商人员构建长周期产业服务意识。 结 语 这几年,产业园行业风起云涌,赛道愈发拥挤,乱象也不断出现。 如今各地园区最重要的任务,是告别短视、回归本质,深刻意识到做园区是一门长周期的生意,绝不是能够“速食”的。 与其想着怎么打政策擦边球,各地招商人员还是更应该把精力,投入到产业生态和营商环境的建设上,这样才能走得长远。